ホーム>ビオトープ(イカダ場の水辺)

森の学舎の周辺の水辺では、どんな植物や昆虫などの生き物が生息しているのだろう?そんな小さな疑問から出発して、グランドに人工の水辺環境を作りました。

● 目的・背景となるニーズ

親子参加による年10回程度の体験型環境学習(四季をまるごと体験ecoスクール)のプログラムの一部として、森の学舎グランドで昆虫観察を実施し、畑で麦や大豆を育てています。昆虫観察(陸上の生物観察)と並行して水辺の生物観察と、麦と並行して米を育てることを体験型環境学習に取り入れたいと思います。水辺の自然環境を学習すること、麦以外の穀物を育てることで、環境学習に厚みを持たせます。そのためのビオトープ作りとその情報発信です。

● 内容

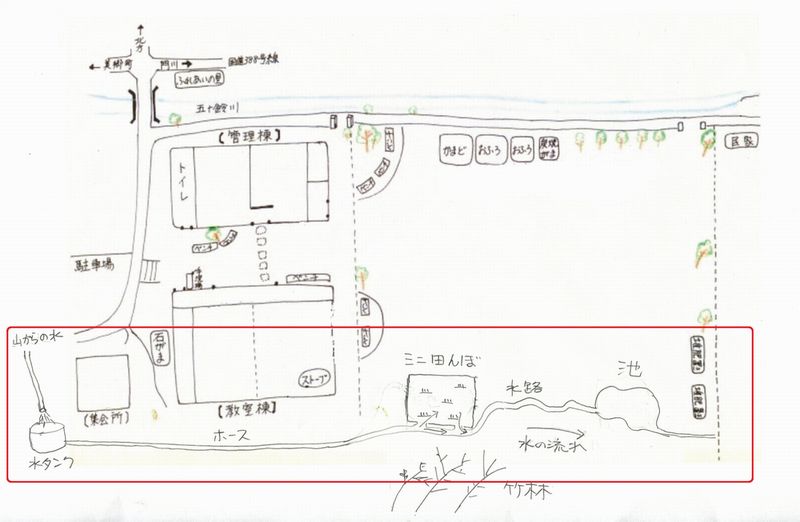

森の学舎グランドの一部に、ミニ田んぼ、水路、池とつながった一連の水辺環境を制作します。森の学舎隣の地区の集会場にある水タンクからオーバーフローしている水を、グランドに作ったビオトープにホースで引きます(地区の集会場の水タンクには、谷沢の水を注いでいる)。ビオトープのミニ田んぼには、米苗を植えることになりますが、他は人工的に草や虫・魚を持ってこず自然の復元力に委ねます。また、ビオトープ制作の過程から完成までを、Webページと広報誌で紹介していきます。

● 助成

このビオトープは、2017年度の全労済地域貢献助成事業助成(活動名:身近な水辺環境づくりと情報発信)を受けてを作りました。

2022年度

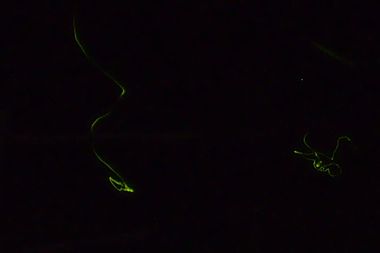

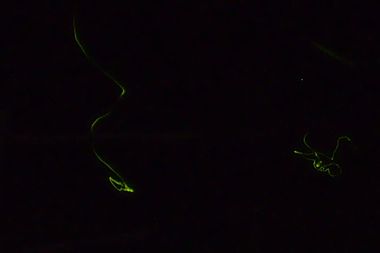

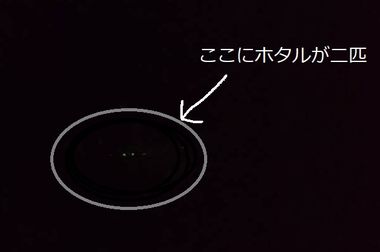

毎年少しずつホタルが増えていますが、今年のホタルの出現は凄いです。昨年の3倍位増えています。ビオトープに出現するホタルは、ヘイケボタルで、水中でも幼虫が光っているのを確認できました。

|

|

2021年度

・毎年、ecoスクールでは、ビオトープを使って、水辺の生き物を調べています。

・今、ビオトープのミニ田んぼにはガマがたくさん繁殖しています。

|

|

2018年度

ecoスクールでのビオトープ観察

《6月16日、7月14日》

どんな生き物がいるか、網で生き物をすくってパットに入れて名前を調べました。ヤゴ、ミズカマキリ、マツモムシ、カワニナ、カエル、ヤモリ他、たくさんの種類の生きものを見つけることができました。

ミニ田んぼに田植えをしました。昨年に引き続き今年も古代米を育てます。

ホタルが戻ってきました。ビオトープ周辺に、(たぶん)ゲンジボタルとヒメボタルを同時に見ることができました。

|

|

↓ビオトープ制作年(2017年度)の話題↓

米、カワニナ

米の穂がついたので、今日(9/10)に、ミニ田んぼへの水を止めました。肥料をあたえてない状態で、米実が収穫でか心配です。ミニ田んぼが乾くのに一週間かかると思います。

カエルしか見かけなかった池に、近頃はカワニナとサワガニが・・・これから先、池の住みつく生き物が増えていくのが楽しみです。

|

|

「イカダ場の水辺」(と命名しました)の全容

ビオトープ構想最終スタイルが完了しました。本池と調整池、水路にミニ田んぼ、落葉をたい肥にするための落葉置場、蜂のマンション、ビオトープ全体を囲む柵、すべての要素が揃いました。

ビオトープ全体 |

|

ビオトープの中心となる池 |

ミニ田んぼ |

蜂のマンション |

落葉置き場 |

ビオトープの囲み柵 |

水の取口(竹炭で浄化しています) |

蜂のマンションと囲み柵

蜂のマンション(その間取りからはマンションとは呼べません)をビオトープの一画に設置しました。多種な蜂の観察ができると思います。が、完全に雨風をしのげず、部屋数も少ないので蜂が喜んで住んでくれるか心配です。

ビオトープ全体の囲み柵の設置も終わりました。

|

|

落葉置場の完成

部品を組み立てて、ビオトープの一画に落ち葉をたい肥にするための「落葉置場」を設置しました。これから、森の学舎の樹木の落ち葉を、この「落葉置場」に容れていきます。

|

|

田植え

事務局で育てた10cmに成長した古代の米苗を、ミニ田んぼへ植えました。4m強×3m強(きれいな四角形ではありません)の広さのミニ田んぼに、成長の良い幼苗を選択して、10×15筋で植えていきました。これから、どのように成長していくかを観察していきます。

|

|

夜になるとビオトープに、ホタルがやって来ます。ヒメボタルとヘイケボタルの2種類を確認できました。

給水の細工夫

竹林の整備で作っていた竹炭を使って、ビオトープの水路を流れる水の浄化をすることを始めました。溝を掘って水ホースを這わせた個所に、歩くときに躓かないように、U字側溝を反対にして蓋をしました。

|

|

落葉置場

落ち葉を堆肥にするための落ち葉置き場を、ミニ田んぼと池の中間に配置する予定です。落ち葉置き場の資材作成と、池や田んぼを掘削してでた土の山を平らに整地しました。

|

|

ミニ田んぼ2

ミニ田んぼの泥量が足りないようなので、池や田んぼを掘削して山にしていた土を田んぼに戻していきました。そのまま戻すのではなく、石や草根を丁寧に取り除きながら田んぼに戻していきました。他、田んぼから水がグランドにあふれ出ないように、小さな土手を作りました。

|

|

さっそくやってきた生き物

完成までまだまだですが、池とミニ田んぼに、さっそく生き物たちがやってきました。

|

|

|

|

タンクからの取水

お隣の地区集会場の水タンクからのオーバーフローを、ビオトープに引いてきます。集会場の水タンクには、500m先の五十鈴川へ流れ込んでいる松瀬川の沢から引いてきた水です。この水は、森の学舎でも飲み水としても使用しています。

水タンクからビオトープまでの落差2m、距離70mを内径13mm二層管で、試行錯誤して自然落下により送水することができました。

|

|

ミニ田んぼ

田んぼ予定地に、水を溜めて石や草の根を取り除きながら土と水を混ぜ込んでいきました。するとドロドロの粘土状になり、時間が経つと土が沈殿して、まさしく田んぼになりました。

|

|

池の形成

グランドに掘った池の縁に土を盛ってタコで固めて形を整えていきます。今作業は、小さい子も伝手だってくれました。

|

|

グランド掘削

当初は手堀りが予定でしたが、作業人員が少なく、グランドが固く石が多くあるため手掘りでは限界があったためショベルカーをリースして、ミニ田んぼ、水路、小池、大池、排水マスの順に掘削していきます。

ミニ田んぼは、いったん地をタコで固めてから土を戻しました。池は、実際に水を流し遮水状態を確認しました。

|

|

|

|

準備

イメージ図 |

グランドの何処を掘削するかの目印杭や道具の作成、ホースの購入など準備。

仮杭づくり |

タコ(地を固める道具)づくり |

竹伐採と草刈り

|

|

|